Une baleine et des canards

Controverse journalistique au sujet des reliques d’un musée disparu

par André Dhainaut, invité du Vendredi 16 mars

Les faits exposés ci-dessous impliquent un membre de la SSAAL, le Pr Alphonse Malaquin, conservateur du Musée d’Histoire Naturelle, politiquement proche du Maire de Lille de l’époque et Alex Will, journaliste d’opposition au Réveil du Nord fondé en 1889.

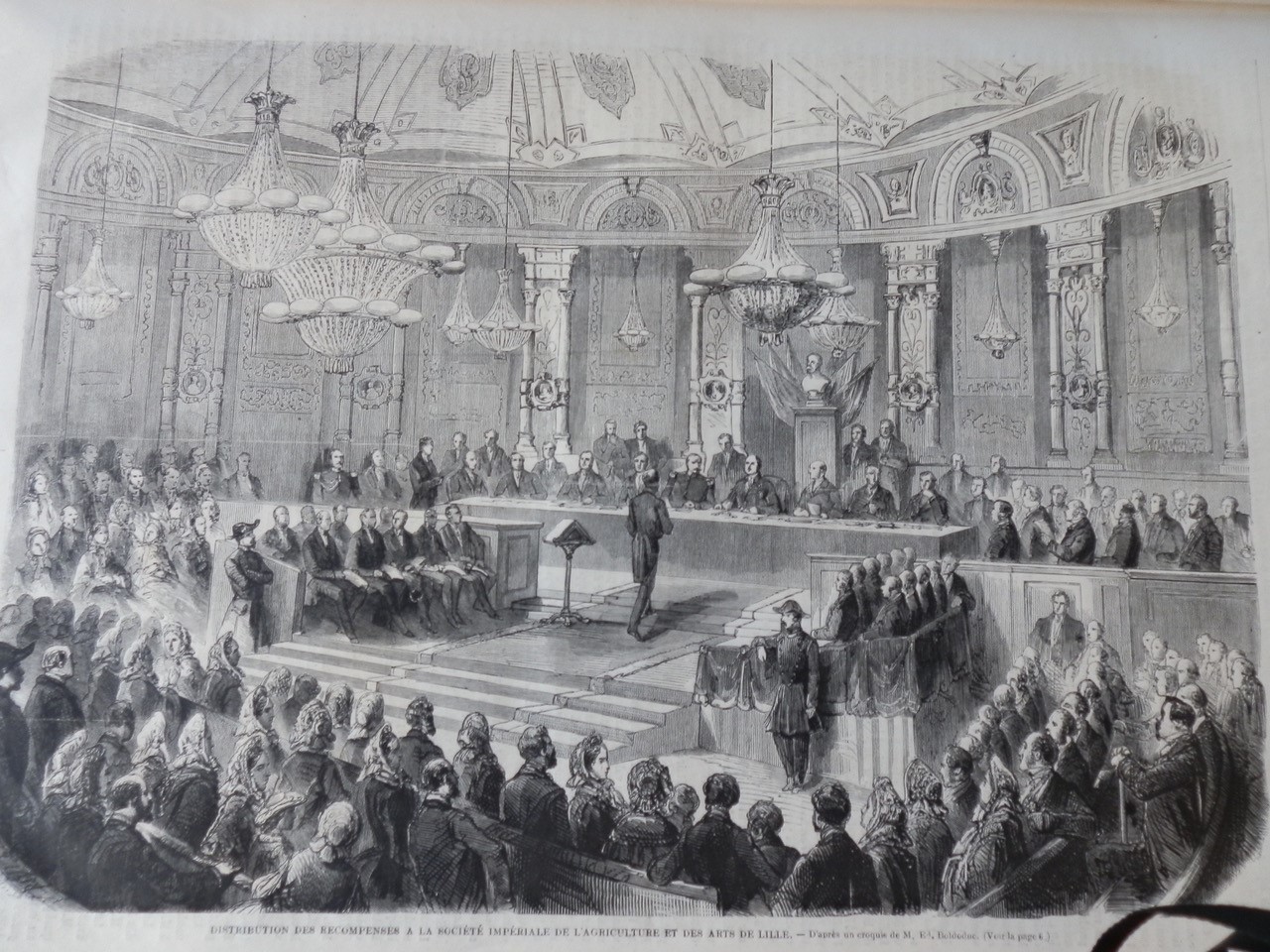

Prémisses. Au 19ème siècle, les collections du Musée d’Histoire Naturelle avaient été l’objet de tribulations complexes. Un premier musée est inauguré en 1822 dans les locaux de l’ancien Palais Rihour (1). En 1855, la SSAAL transfère le Musée à la Ville pour servir à l’enseignement et l’installe rue des Fleurs dans les locaux de la Faculté des Sciences. Le ministre propose que le professeur titulaire de la chaire d’histoire naturelle en soit, de droit, le conservateur. En 1862, la SSAAL est déclarée d’Utilité Publique. Ses nouvelles obligations ne lui permettant plus d’assurer la gestion des musées, celle-ci est dès lors assurée par la municipalité de la ville de Lille.

Début 1913, les locaux de la Faculté des Sciences, rue des Fleurs (où avait travaillé L. Pasteur en 1855-56), sont abandonnés puisque la Faculté a gagné le Quartier Saint-Michel. Les locaux de l’ancienne Faculté étaient intégrés dans un complexe de bâtiments formant initialement le Lycée impérial (rebaptisé Lycée Faidherbe en 1893, démoli vers 1961-62, remplacé par le Collège Carnot en 1964). S’y trouvait aussi le Musée d’Histoire Naturelle dont les collections avaient été déménagées en 1908 pour gagner l’actuel Musée de la rue Malus.

La joute. Début juillet 1913, un article du Réveil du Nord engage une polémique contre la municipalité et le Pr Malaquin au sujet de pièces qui auraient été « oubliées » rue des Fleurs. Sous le titre « Le déluge dans un musée – Une baleine, des fossiles antédiluviens se plaignent des procédés municipaux », le journaliste Alex Will, dénonce l’état dans lequel des pièces de collections auraient été abandonnées sur place : « Lille possède une baleine qui se noie dans les plâtras, des ossements préhistoriques qui se mêlent démocratiquement à la poussière des démolitions, des oiseaux de toutes les latitudes et de tous les âges depuis l’ibis sacré jusqu’au pingouin vulgaire » (2). Ayant raconté ses exploits pour visiter le bâtiment en cours de démolition, le journaliste de conclure : « je me demande où [la municipalité| conduira les vivants quand elle mène à ce sort pitoyable les fossiles dont elle a la charge ».

A. Malaquin lui répond qu’en revisitant le bâtiment, il n’a trouvé que de vieilles pièces sans intérêt dont la restauration n’aurait pas été possible, entre autre une baleine dans un état de vétusté tel que son transport n’était pas envisageable et « un grand cétacé dont les ossements épars attendent depuis bientôt cinquante ans qu’on les réunisse. Mais il faudrait pour cela plusieurs milliers de francs et en outre la construction d’une salle spéciale… ».

Le 14 juillet 1913, la querelle reprend et le journaliste suggère perfidement que « le Maire va, lors de sa prochaine braderie, vendre la ménagerie miteuse dont ne veut plus M. Malaquin. Il espère avec le produit de cette vente payer les dettes du Nouveau Théâtre » (l’Opéra actuel, alors en construction, architecte Louis Marie Cordonnier membre de la SSAAL). Attaques auxquelles Malaquin réplique le jour même par un court droit de réponse dans lequel il suggère : « Si nos vitrines ornithologiques ont perdu leur ibis sacré et leur pingouin vulgaire, le Réveil du Nord pourrait les remplacer s’il consentait à envoyer à notre Musée leur belle collection de canards qu’il doit tenir en réserve ! ».

Epilogue : Le bâtiment et ses « trésors » miteux brûleront en 1915, la rue des Fleurs sera alors englobée dans le boulevard Carnot. Peut-être circulez-vous sur quelques ossements de baleine quand vous l’empruntez – vérifiez sur le plan ci-joint !

(1) Le Palais Rihour, bâti au 15ème siècle par le duc de Bourgogne Philippe Le Bon est acheté au 17ème siècle par la ville qui en fait son Hôtel de Ville. Devenu vétuste, le bâtiment est démoli en majeure partie vers 1846. A son emplacement est construit de 1849 à 1859 un nouvel Hôtel de ville (architecte Charles Benvignat, membre de la SSAAL) qui brûlera en avril 1916.

(2) Ces pièces provenaient vraisemblablement du premier Musée d’Histoire Naturelle hébergé dans l’ancien Palais Rihour. On ne sait pas où ces collections furent entreposées entre la destruction de celui-ci en 1846 et leurs transferts dans les bâtiments de la Faculté des Sciences, rue des Fleurs, en 1855.

Références

- De larges passages de ce texte sont issus de la publication de Roger MARCEL : Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille de 1820 à 1980. in « Contribution à l’Histoire de la Faculté des Sciences 1854-1970» (en ligne, site ASA-USTL / Accueil 09 : Histoire de la Faculté des Sciences)

- André Dhainaut A. 2013, Historique des musées scientifiques lillois et de leurs collections (Archives du Musée d’Histoire Naturelle de Lille)