Création des musées Lillois

La Société des Sciences de l’Agriculture, des Arts et des Lettres à l’origine de la création de la plupart des Musées lillois

Par Vera Dupuis (Chronique du 19 avril 2019)

- Musée d’Histoire Naturelle (en 1822)

- Musée de Numismatique (en 1824)

- Musée d’Ethnologie (en 1850)

- Musée Wicar (en 1850)

- Musée Industriel et Agricole (en 1855)

- Musée de la Céramique (en 1865)

- Musée d’Archéologie (en 1882)

- Musée Commercial et Colonial (en 1886)

- Musée des Gravures (en 1887)

Ces musées, ultérieurement intégrés dans les collections du Palais des Beaux-Arts ou dans le Musée d’Histoire Naturelle doivent leur fondation à notre Société grâce aux dons, l’achat, ou la générosité et legs de nos membres et à leurs idées novatrices et créatrices (voir exemples ci-dessous). Dans la publication de son Mémoire (Année 1855), l’agronome, Charles-Joseph Bachy (membre de la SSAAL depuis 1844) raconte comment, avec lui, Auguste Gosselet et Jules-Michel-Henri Violette s’y sont pris pour créer le Musée Industriel et Agricole, inauguré en aout 1856.

Par Vera Dupuis (chronique du 15 Mars 2023)

1815 : Il est bon de noter ici que ce fut à cette époque que la Société établit les vraies bases du Muséum d'histoire naturelle de Lille. Déjà ses propres collections forment un premier noyau mais non officiel ; le 19 septembre 1816, la Société achète pour le compte de la ville, au prix de 910 francs, la collection entomologique de l’un de ses membres, M. LEFEBVRE, notaire, et le 9 janvier 1818, un très beau tigre royal mort dans une ménagerie (La Société avança à la ville le prix d'achat, 300 francs. MM. DEGLAND et Henri MACQUART ont joué aux Taxidermistes). Voilà l'origine du Musée d’Histoire Naturelle, inauguré solennellement le 26 août 1822 au premier étage de l’Hôtel de Ville, aile gauche de l’ancien Palais Rihour.

M. LE COMTE DE MUYSSART, maire de Lille, s’adresse au Préfet du Nord :

« M. le Préfet, Un cabinet d'histoire naturelle manquait à une ville aussi importante que Lille; il a été créé, comme par enchantement, et l'ami de cette science profonde dans laquelle se sont illustrés les Pline, les Linné, les Buffon et tant d'autres savants pourra, sans sortir de nos remparts, admirer et étudier les chefs d'œuvre et les secrets de la nature,» Ce cabinet est l'ouvrage de la Société des Amis des arts de cette ville, que j'ai l'honneur de vous présenter, de cette Société tant zèle et les travaux sont aussi persévérants qu'ils sont utiles au progrès des sciences, de l'agriculture et du commerce. Elle a consacré ses veilles à rassembler ici, dans les différents règnes, ce qui va frapper vos regards, et, avec peu de moyens, elle a beaucoup fait. » Ce cabinet est susceptible d'accroissement ; l'autorité locale s'empressera d'y contribuer, et elle est persuadée que le premier, magistrat du département daignera seconder ses vues en faveur d'un établissement qui doit mériter la reconnaissance publique à ses créateurs, et les témoignages de votre satisfaction seront pour eux la plus flatteuse récompense de leur noble dévouement, de leur zèle et de leurs travaux ».

M. VAIDY, président de la Société, s'exprime ensuite en ces termes :

« La Société dont j'ai l'honneur d'être en ce moment l'interprète porte avec une vive satisfaction ses regards sur l'imposante assemblée réunie dans cette enceinte; les autorités les plus éminentes, les citoyens les plus distingués viennent rendre aux sciences un hommage public et donner un éclatant témoignage de la haute protection dont ils se plaisent à les entourer ; le beau sexe lui-même, dédaignant de frivoles plaisirs, s'empresse de prêter à l'autorité scientifique l'ornement de ses grâces, et démontre qu'on peut aussi, en s'adonnant aux sciences utiles, concevoir l'espérance si douce d'obtenir ses suffrages. La pompe de cette solennité est un nouveau bienfait qui doit ajouter à notre gratitude envers nos dignes magistrats pour le service qu'ils ont rendu en fondant à Lille un musée d'histoire naturelle. » Si l'étude de la nature n'était qu'un simple objet de curiosité, elle serait du moins un des plaisirs les plus nobles et les plus purs que nous puissions goûter ; mais elle acquiert un bien plus haut degré d'importance aux yeux de l'homme qui sait apprécier tous les avantages physiques et moraux qu'elle a procurés et qu'elle procure encore tous les jours à l'humanité. Cette étude apprend en effet à mieux connaître les matériaux que les arts industriels appliquaient à nos besoins. Elle jette de vives lumières sur plusieurs branches de connaissances humaines. Enfin le naturaliste, habitué à observer ce nombre infini d'êtres qu'embrasse son étude chérie, à voir la disposition parfaite perpétue leur existence et à admirer l'harmonie de toutes leurs parties entre elles, pour la conservation du tout, se sent pressé d'élever des accents de reconnaissance et d'amour vers l'auteur de tant de merveilles» Mais une étude si belle, si bienfaisante ne peut être cultivée avec succès que lorsqu'on a sous les yeux les objets propres à en faire connaître les éléments et les principes. De là l'indispensable nécessité d'un cabinet d'histoire naturelle. Cet établissement, depuis longtemps désiré, et dont quelques villes voisines offraient déjà le modèle, existe enfin et va se montrer aux regards de nos concitoyens » Il est dû aux soins d'une commission créée dans le sein de notre Société, et à la munificence du corps municipal qui a voté, pour cet objet, toutes les allocations que des circonstances malheureusement peu favorables lui ont permis d'accorder. Encouragée par une administration bienveillante, la Société redoublera de zèle pour rendre, avec le temps, ce musée digne d'une des villes les plus intéressantes du royaume par sa richesse, par son industrie toujours croissante et par l'esprit de sagesse et de moralité qui distingue ses nombreux habitants.» En s'acquittant d'une tâche dont l'objet est de partager et de favoriser le goût des études utiles, la Société a la douce conviction qu'elle remplit les intentions généreuses du prince éclairé auquel nous devons la culture paisible des sciences et des arts et les institutions que la France a reçues avec une vive gratitude et qui sont destinées à protéger l'ordre et les libertés publiques ».

Après ces discours les portes du musée se sont ouvertes aux autorités d'abord, puis au public, et les marques unanimes de satisfaction que reçut la Société furent sa meilleure récompense et son plus utile encouragement.

Ces musées ont été ultérieurement intégrés dans les collections des Beaux-Arts de Lille et dans le musée d’Histoire Naturelle de Lille. Ils doivent leur fondation par notre Société grâce aux dons, à l’achat, à la générosité et legs de nos membres à commencer par le Musée d’Histoire Naturelle inauguré le 26 août 1822, installé à la Mairie (Place Rihour) dans une vaste pièce placée immédiatement au-dessus de la grande salle de réception au premier étage entre la salle de réunion de la SSAAL et la salle de Physique où M. Delezenne donne ses cours de physique (l’aile Nord/Sud, l’ancienne aile du Théâtre). On en trouve des traces écrites dans un grand nombre de nos Bulletins et Mémoires.

Ce musée est transféré en 1854 à la toute nouvelle Faculté des Sciences, rue des Fleurs, avant de trouver sa place définitive Rue de Bruxelles au cœur des nouvelles facultés des Sciences. Le Guide des Étrangers dans Lille publie dans son édition de 1826 la description suivante : « Le Musée d’Histoire Naturelle renferme une belle collection d’objets curieux, principalement dans le règne animal. Parmi ceux-ci trois Momies trouvées dans les ruines de Thèbes, (bien sûr le fameux tigre royal), plusieurs quadrupèdes peu connus, de nombreuses variétés de singes et une quantité considérable d’oiseaux de tous les climats dont on admire la classification et la manière dont il sont empaillés…le colibri et l’oiseau mouche reposent auprès du pinson et de la linotte…après avoir considéré l’autruche en regrettant la perte de ses plumes, nous arrivons aux poissons, rappelés pour ainsi dire à la vie grâce à un artiste du département du Nord»

Ce musée est vite devenu une curiosité de la ville et lorsque Charles X se rend à Lille, en septembre 1827, sa visite figure au programme des festivités. Les membres de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille ont l’honneur d’être présentés au Roi, avant l’allocution de leur président, M. Macquart, qui, lors de la cérémonie, offre au Roi un recueil des travaux de la Société des années 1819 à 1822, somptueusement relié (cf. Plaquette 2022 page 52). La Société profite de la visite royale pour solliciter la faveur de recevoir de « Votre Majesté titre de Société Royale, commencement d’une ère glorieuse, qui daterait de ce jour fortuné, à jamais gravé dans notre mémoire…» (Accordé en 1829). M. Macquart présente ensuite au Roi un recueil de ses travaux personnels d'entomologie, M. Fée, Vice-Président offre sa « flore de Virgile », une composition pour les classiques latins, dédiée au Roi, M. François-Joseph Lestiboudois lui offre sa « Nouvelle Botanographie Belgique» et M. Desmazières son « Agrostographie du nord de la France».

Le Roi n’est pas venu les mains vides : il offre à la Société la collection de médailles du règne de Louis XIV et de Louis XV qui va intégrer d’abord une des vitrines du Musée d’Histoire Naturelle avant de rejoindre le Musée des Médailles fondé en 1824 par Charles Verly, membre de la Société (il en restera le conservateur pendant 40 ans), l’enrichissant sans cesse, comme ce « don fait à la Société pendant l’année 1861» énumérant sur 12 pages, pièce par pièce, médailles, jetons, monnaies, poids et empreintes sigillaires. L’ensemble de cette collection, continuellement enrichie, se trouve aujourd’hui au Palais des Beaux -Arts de Lille.

En 1850 s’ouvre le Musée d’Ethnographie, don à la ville de M. Moillet mais sous condition que sa précieuse collection soit administrée par notre Société. Six ans plus tard, le 3 août 1856 s’ouvre à l’initiative du Dr. A. Gosselet et de M. Bachy, le Musée Industriel. Il est transféré en 1880 de l’Hôtel de Ville à la Halle au sucre. Le Mémoire de la Société du 19 décembre 1856 relate, en détail, comment MM. Violette et Bachy s’y sont pris pour apporter au Musée industriel une collection de machines et objets du monde industriel. Leur méthode de collecte était tellement novatrice et ingénieuse qu’ils ont été sur le champ imités par d’autres pays.

Le Musée des Antiquités et le Musée des Céramiques sont installés en 1869 dans la salle du Conclave par M. Charles Benvignat et M. Jules Houdoy. En 1886 s’ouvre le Musée de Gravures, qui prend son véritable envol un an après son ouverture grâce à l’achat par notre Société d’une collection exceptionnelle de 300 pièces de graveurs lillois, les frères Vaillant (17ème siècle). Le Musée de Géologie est créé en 1902 par Jules Gosselet (1865-1916) « père » de la géologie dans le nord de la France » (il est le neveu du Dr. Auguste Gosselet)

En 1902, Jules Gosselet réalise un vieux rêve : rassembler dans la galerie du Musée d’Histoire Naturelle sa collection, des milliers de pièces géologiques du primaire au quaternaire ramassées sur le terrain. C’est un travail de titan, mais, on le sait, les hommes du XIXème siècle n’ont peur de rien. Il les identifie, les classe, les étiquette et, enfin, les range dans des vitrines et tiroirs disposés au premier étage du bâtiment. Il bénéficie heureusement de l’aide de tous ses collaborateurs, en particulier l’aide de Charles Barrois (1851-1939) qui crée à son tour en 1907 le musée Houiller. Ses plus belles trouvailles sont exposées dans la grande galerie du rez de chaussée : vieux troncs d’arbre fossilisés du carbonifère, sortis des puits de mines du Nord Pas de Calais, coudoient les fossiles aux empreintes de plantes, d’insectes, de mollusques, vestiges de plusieurs centaines de million d’années. Au premier étage, à côté du buste de Jules Gosselet, se trouve, encadré, son discours inaugural du musée (novembre 1902) où il raconte ses 40 années d’excursion sur le terrain avec ses élèves et sa « pêche miraculeuse » : 1150 tiroirs comprenant environ 40.000 échantillons de roches et 60.000 cartons de fossiles ! Bon nombre de ces trésors sont aujourd’hui exposés au musée d'Histoire Naturelle. Pour les spécialistes, Jules Gosselet reste LE grand géologue français. Pour preuve, le Prix et la médaille Gosselet décerné depuis 1903 par la SSAAL et le prix Gosselet décerné tous les quatre ans par la Société géologique de France ; une rue qui longe le musée au cœur du quartier Latin lillois, porte son nom.

Par M. CH. BACHY, Membre résidant (Séance du 19 décembre 1856)

Parcourant les mémoires de notre Société il regrette de n'y voir consignée aucune des circonstances qui ont présidé à la création des divers établissements dus à son initiative et qui ont si puissamment contribué à l'extension de l'enseignement scientifique dans la cité. N’este-il pas intéressant, par exemple, de connaître les moyens mis en œuvre par nos prédécesseurs pour fonder le brillant Musée d'Histoire Naturelle, administré aujourd'hui par l’UFR de Sciences ? Nous savons bien que MM. Macquart et Degland en ont été les principaux fondateurs ; mais quelles difficultés ont-ils eu à vaincre, quels obstacles ont-ils eu à surmonter ? Nous l'ignorons complètement et nous sommes contentés de recueillir sans information ni enregistrement d'aucun fait, le fruit de leurs laborieux travaux

Rappellerai-je aussi le cours de physique suivi à son origine par quelques studieux élèves venus entendre la parole savante de leur honorable doyen M. Delezenne, d'abord modestement installé sous les combles des bâtiments de l'Hôtel-de-Ville, transféré ensuite dans la salle occupée présentement par le Musée Moillet, puis dans un des pavillons de la Halle, et enfin remplacé pour le cours officiel de la Faculté des Sciences ? L'existence de ce cours et des autres institutions qui l'ont suivi est due, on le sait, à la Société des Sciences et au dévouement de quelques-uns de ses membres ; mais nos annales se taisent encore sur le difficile enfantement de ces fondations de haute utilité scientifique.

C'est pour ne pas laisser un semblable regret à ceux qui viendront après nous, pour combler une lacune, que j'ai entrepris d'exposer les principales circonstances qui ont entouré la création du Musée Industriel et Agricole dont notre ville vient de s'enrichir.

Dans sa séance du 16 septembre 1853 la Société a reçu de notre honorable confrère M. Gosselet, communication d'une proposition ayant pour but de rassembler dans un musée spécial les produits de l'industrie , non pas seulement perfectionnés, à l'instar de ce qui se fait dans les grandes expositions publiques, mais les produits en cours de fabrication y compris la matière première d'abord, puis cette même matière se transformant successivement, soit par la main de l'homme, soit par l'action des machines ; puis enfin, les objets confectionnés et appropriés à la consommation. C'était une idée neuve et grande que la Société accepta avec empressement et dont elle confia l'accomplissement à une commission.

Cependant le moment n'était pas favorable pour donner suite à ce projet : M. Gosselet était empêché par la maladie et, dès lors on avait à craindre que son idée ne restât longtemps encore à l'état d'incubation si un homme plein d'ardeur et d'intelligence dévoué à la Société et animé d'un rare esprit d'initiative n'eût pris le projet en main et n'en eût fait, pour ainsi dire, sa propre affaire. Déjà la Société a compris que je veux désigner ici notre honorable et bon confrère M. Henri Violette. C'est à son impulsion c'est à son activité à son, énergie il faut le reconnaître, qu'il nous a été donné de mener à bonne fin l'entreprise. Que sa modestie nous pardonne cette expression de notre intime conviction !

Entraîné par le zèle de M. Violette je me suis associé volontiers à ses efforts et, ensemble nous avons accompli une odyssée dont les traverses ne nous manquèrent pas. Nous décidons d'abord qu'un appel sera fait, dans les journaux au bon vouloir des fabricants, en leur exposant le but et les avantages de l'œuvre nouvelle ; cet appel reste sans résultat. Nous prenons alors la résolution de faire auprès des industriels des démarches personnelles.

Nous nous mettons en route et nous entrons résolument dans les diverses usines de notre ville et de ses environs. Je me rappellerai toujours, avec plaisir, notre première visite ; elle eut lieu chez un fabricant de peignes en corne dont l'excellent accueil fut pour nous d'un bon augure. Je vois encore cet atelier sombre et fumeux dans lequel l'ouvrier exécuta sous nos yeux, les différentes opérations de son industrie, et je n'oublierai jamais le sentiment d'aise et de confiance que nous avons éprouvé, en venant offrir à la Société danssaséancedu5novembre 1853 la série des objets représentant cette fabrication. Animés par cet heureux début, nous avons depuis, continué sans interruption nos démarches et nous sommes parvenus à obtenir successivement les spécimens de diverses industries. La tâche, cependant, devenait lourde et, malgré les encouragements de la Société, nous comprenions notre insuffisance ; aussi, ce fut bonheur pour de pouvoir nous adjoindre notre zélé confrère, M. Verly, qui partagea dès lors tous nos travaux et vint aider à nos efforts.

La collection augmentait, les dons se succédaient, et ce résultat satisfaisant nous faisait, de plus en plus, sentir l'indispensable nécessité de nous procurer un local convenable. La translation du Musée d'histoire naturelle dans les bâtiments de la Faculté des Sciences rendait libre, à l'Hôtel-de-Ville emplacement des plus avantageux.

Cette salle spacieuse devint l'objet de notre convoitise et, après plusieurs entrevues que nous eûmes avec M. le Maire elle nous fut accordée par l'administration municipale qui, dès ce moment, renonça autre destination qu'elle avait projetée.

Restait à résoudre une difficulté non moins sérieuse : l'argent nous manquait ; une conférence de M. Violette avec M. le Préfet mit ce magistrat éclairé dans nos intérêts, et bientôt le Conseil général nous alloua un subside. Ce secours officiel, suivi plus tard d'allocations votées par le Conseil municipal, nous permit de profiter d'une circonstance des plus favorables : l'Exposition universelle de 1855 rassemblait dans ses vastes galeries les produits de l'industrie de tous les pays et il était permis d'espérer d'y faire une abondante moisson. ,

Délégués à cet effet par la Société M. Violette et moi nous nous rendons à Paris. L'affluence était immense et c'est à peine si nous pouvons trouver un trop modeste réduit sous les combles d'un hôtel. Nos journées se passent en visites dans les galeries de l'exposition, où nous notons les industries qui nous paraissent propres à figurer dans notre musée ; nos soirées sont employées à rédiger et expédier nombre de lettres et de circulaires. Notre appel est entendu et nous rentrons à Lille avec les promesses écrites d'un grand nombre d'exposants qui nous offrent leurs produits, à prendre après la clôture de l'Exposition. Ce n'est pas sans difficulté que nous parvînmes à obtenir ces promesses ; car nos démarches avaient donné l'éveil et notre exemple n'avait pas tardé à être suivi : le Conservatoire des arts et métiers, l'École des mines, celle des ponts et chaussées, la Faculté des sciences, les Musées britanniques mêmes, apposaient chaque jour leur veto objets sur lesquels nous avions jeté notre dévolu et embarrassaient ainsi nos allures.

Enfin arrive le 15 novembre jour fixé pour la clôture. Nous nous empressons nous diriger de nouveau vers Paris. Mais, fâcheux contretemps ! Cette clôture est ajournée à quinzaine ! Que faire ? Rentrer les mains vides était pour trop amer chagrin.

M. Violette, cédant à une heureuse inspiration, se rend au Ministère de la marine et obtient du directeur des Colonies l'autorisation de prélever des échantillons sur toutes les denrées coloniales exposées. Le lendemain nous prenons possession de notre nouveau butin ; nous empaquetons, nous ensachons à la hâte plus de trois cents échantillons qui sont aussitôt déposée en lieu sûr, jusqu'à notre retour à Lille.

Nous avions laissé à Paris des instructions à des personnes de confiance pour recueillir, lors de la clôture définitive de l'Exposition, au nom de la ville de Lille, les dons promis par les exposants. Le déménagement de cet immense bazar s'exécuta avec une telle précipitation que, à notre grand regret, la plus grande partie de ces dons nous échappa. Les mesures furent mal prises, les instructions mal observées et nous allions perdre tout le fruit de nos labeurs lorsqu'à la prière de M. Violette, empêché par son service de commissaire des poudres et salpêtres je repris seul la route de Paris, pour recueillir partie de notre héritage et accélérer l'expédition du contingent qui vint combler, dans nos galeries de nombreuses lacunes. Dès lors, nos collections ont continué à se compléter et, avec l'aide de nos honorables confrères, MM. Gosselet et Verly, qui n'ont cessé de coopérer à l'œuvre commune, nous avons procédé à l'arrangement méthodique du musée.

Pendant ce temps, M. Violette profitant d'un voyage à Paris où l’appelaient ses affaires fut assez heureux grâce à ses actives démarches pour rapporter, en avril 1856, la série des produits formant l'exposition de l'Algérie.

Le 3 août 1856, la Société impériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts a procédé à l'inauguration officielle du Musée industriel et agricole ; les Autorités sont venues, par leur présence, rehausser l'éclat de cette solennité, et le public n'a pas tardé à constater, par son empressement à visiter nos galeries, l'utilité du nouvel établissement.

Nous manquerions au devoir de la plus juste reconnaissance, si nous ne rendions hommage à l'appui de M. Besson préfet du Nord de M. Richebé, maire de notre ville qui n'ont cessé de nous prêter leur bienveillant concours. C'est ainsi que nous devons à M. le Préfet la collection des produits de l'Algérie accordée par Son Excellence le Ministre de la guerre. Et tout récemment, sur la demande de M. le Maire Son Excellence le Ministre Secrétaire-d ‘Etat nous a fait parvenir les produits des Manufactures impériales de Sèvres et des Gobelins.

Nous attendons encore les nombreux échantillons promis par M. le Directeur du Conservatoire des arts et métiers.

La faveur dont jouit notre Musée l'intérêt qu'il éveille les sympathies qui l'environnent, font espérer qu'il prendra un large et rapide accroissement, et que la Société impériale des Sciences n'aura qu'à se féliciter de la création de cet utile établissement dont l'idée première appartient, aimons à le répéter, à l'un de ses membres les plus zélés : le docteur Gosselet.

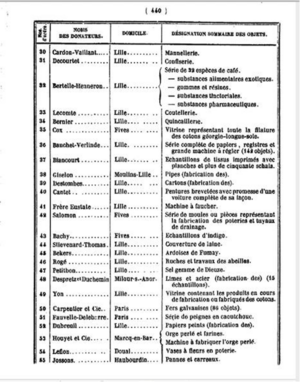

Nous avons jugé utile de donner, à titre d'enregistrement, la liste suivante des principales industries qui, à la fin de l'année 1856, composent les collections du Musée industriel et agricole :

Rubans - Filature de coton - de lin - de laine -de bourre de soie - Tissus de coton - Caoutchouc et ses produits— Toile cirée - Gutta-percha et ses produits - Peignes et billes de laine - Peignes de corne - Colles – Huiles – Velours - Chandelles de suif - Tulles. Dentelles. Bougies stéariques. Linge de table Résines. Toiles peintes. Cires à cacheter. Parchemins. Vernis. Baudruches. Potasse et soude. Cuirs dorés. Verre à vitres. Papiers peints. Verre à bouteilles. Peaux. Glaces. Gants. Cristal. Matières tinctoriales. Lentilles de phare et d'optique. Laines teintes. Verres de montre. Soies teintes. Teinture sur verre. Poterie commune. Poterie réfractaire. Poterie de grès. Faïence. Porcelaine. Pipes. Plâtres et chaux. Silicatisation. Emeris. Crayons. Gaz d'éclairage. Huile de schiste. Iode. Soufre. Poudre à feu. Produits chimiques. Or et argent battus. Couverts d'argent. Argenture électro-chimique. Monnaies de cuivre. Fer. Fer blanc. Fer galvanisé. Acier. Limes. Peignes pour filatures. Cardes. Plumes de fer. Plomb. Tuyaux et feuilles de plomb. Litharges. Céruse. Zinc et ses produits. Etain. Tuyaux et feuilles d'étain. Poterie d'étain. Caractères d'imprimerie. Typographie. Lithographie. Lithochromie. Photographie. Registres. Reliure. Instruments à archet. Lampes. Chapeaux de feutre. de soie. de paille.

Sabots. Instruments aratoires. Ruches diverses. Céréales. Amidons. Fécules. Sucres. Alcools. Tabac manufacturé. Denrées coloniales.

Source : Captation du texte sur le site Gallica/bnf Mémoires de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille année 1856 série 2 volumes 3 Crédit photos Gallica/bnf