Les trois Lestiboudois

Jean-Baptiste Lestiboudois (1715-1804)

Il effectue à Douai, sa ville natale, des études de médecine mais ce sera un poste d’apothicaire à l’hôpital militaire de cette même ville puis à celui de Lille qu’il occupera. Nommé pharmacien en chef de l’armée française en 1739 et apothicaire-major à l'armée du Bas-Rhin en 1758, il profite des diverses campagnes militaires pour herboriser car c’est surtout à la botanique qu’il va dévouer sa vie. Il rentre à Lille en 1761 et dès son retour il œuvre à la réouverture du jardin botanique (qui vient d’être supprimé), cet objectif sera atteint en 1770, année où il est nommé par le magistrat de Lille, professeur de Botanique. Ses cours de botanique se poursuivront jusqu’à sa mort étant secondé ses dernières années par son fils François-Joseph également passionné de botanique. Il rédige en 1772 avec Pierre Riquet (médecin), une pharmacopée lilloise (Pharmacopoea, jussu senatus insulensis tertio edita) et propose, en 1774, dans sa Carte de botanique une méthode combinant le système de Tournefort et celui de Linné qu’il complète par un Abrégé élémentaire de botanique. À partir de 1796, il est nommé Professeur National d’Histoire Naturelle à l’École centrale du département du Nord à Lille, établie dans les locaux de l'ancien couvent des Récollets, rue des Arts à Lille où le jardin botanique sera également transféré depuis la rue Sainte Catherine. Son investissement dans la réalisation de son fils François-Joseph1 lui vaudra d’être nommé, en 1803, membre honoraire de la Société des Sciences.

1François-Joseph Lestiboudois publiera en 1781 un ouvrage intitulé Botanographie Belgique qui est la continuité du travail commencé et exprimé dans l’Abrégé élémentaire de botanique et illustré par la Carte de botanique.

François-Joseph Lestiboudois ( 1759 – 1815)

Fils de Jean-Baptiste Lestiboudois, il fait des études de médecine et, comme son père, il sera surtout botaniste. Il publie en 1781 un ouvrage important pour la région, une flore intitulée : « Botanographie Belgique, ou méthode pour connaître toutes les plantes qui croissent naturellement, ou que l’on cultive communément dans les Provinces Septentrionale de la France ». Cette flore qu’il a voulue facilement utilisable par le botaniste, est construite autour de 23 « cartes synoptiques » qui permettent d’accéder aux genres. Devant le succès de cet ouvrage, une seconde édition « corrigée, augmentée et divisée en trois parties » est publiée en 1796. En 1804, son père qu’il seconde depuis quelques années, meurt, et il lui succède alors naturellement comme professeur d’histoire naturelle de l’Ecole centrale du Département du Nord à Lille. Dès 1803 il devient membre de la Société des Sciences.

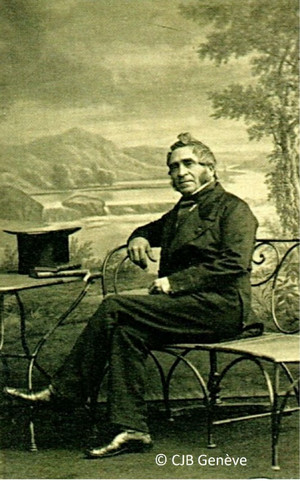

Gaspard Thémistocle Lestiboudois (1797-1876),

Il est petit-fils de Jean-Baptiste Lestiboudois (1715-1804) et le fils de François-Joseph Lestiboudois (1759-1815). A la mort de son père il n'a que 18 ans et débute des études de médecine à Paris, il obtient son titre de docteur en médecine en 1818 et dès 1819 il est nommé professeur de botanique dans le poste de son père à l'école secondaire de Lille. Il devient membre de la Société des Sciences en 1821, il en assume la présidence en 1832, 1838 et 1846 et publie de nombreuses notes dans les mémoires de la société. Contrairement à son père et grand-père, parallèlement à la botanique, il pratiquera son activité de médecin et surtout il aura une carrière politique hors du commun (en particulier député du Nord de 1839 à 1848) qui le ramènera vers Paris où il terminera sa vie. Un de ses contemporains lillois un peu critique, Jules Cussac, dit à son propos « il a fait de toutes choses sauf pourtant ce qu 'il était plus spécialement chargé de faire ». II le décrit cependant comme un homme de talent, « avec une élocution facile et brillante, une vue large et philosophique, une facilité énorme d'assimiler les travaux récents de chimie et de physiologie végétale ... , tout ce qui charme pour un professeur ».

Daniel PETIT