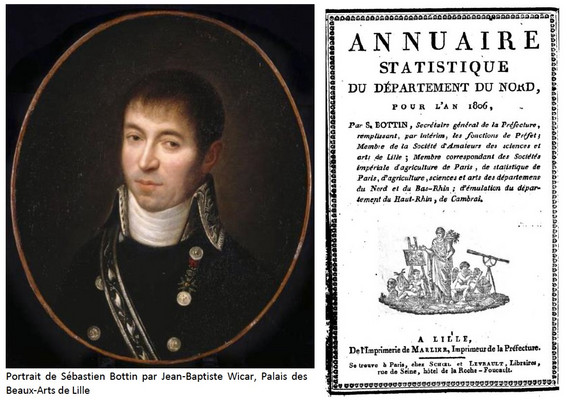

Sébastien Bottin (1764-1853)

Membre éminent de la Société des Amateurs de Sciences et d’Arts de Lille (années 1802-1815)

__________________________________________________________________________________

« Je ne désespère pas de voir un jour [le citoyen Bottin] attacher tellement son nom à cette sorte d’ouvrage qu’un jour on dira le Bottin d’un département pour désigner d’un mot un annuaire statistique instructif et complet, comme on dit un Barème pour exprimer des comptes faits. » François de Neufchâteau, membre du Directoire, ministre de l’intérieur en 1798 et 1799.

__________________________________________________________________________________

Aujourd’hui, à l’ère de l’Internet, on oublie peu à peu que le mot bottin a, pendant près d’un siècle, effectivement servi à désigner toutes sortes d’annuaires, au premier rang desquels l’Annuaire du Commerce et de l’Industrie Didot-Bottin, dont la publication s’est poursuivie un siècle et demi au-delà de la mort de Sébastien Bottin en 1853, et par la suite diversifiée, donnant naissance au bottin administratif, au bottin des communes et au bottin mondain. Il faut cependant distinguer la réussite commerciale de l’Annuaire dont Sébastien Bottin assure la direction de 1818 à 1853, de l’activité administrative qu’il a menée de 1798 à 1815 sous le Directoire, le Consulat et l’Empire, qui fait de lui un précurseur de la statistique territoriale largement cité par les historiens de la discipline[1].

Comme beaucoup de personnages de sa génération, Sébastien Bottin, né sous l’Ancien Régime, ayant traversé la Révolution et l’Empire, puis vécu la Restauration et la Monarchie de Juillet, a connu plusieurs vies. Né en 1764 à Grimonviller, près de Vézelise en Lorraine, dans une famille aisée, il bénéficie d’une éducation qui fait de lui un lettré, et lui permet en même temps de développer un grand intérêt pour les sciences, pourtant absentes des programmes du séminaire épiscopal de Toul qu’il fréquente alors. Alors qu’il avait 17 ans, un voyage de deux ans à Bordeaux, dans le Médoc et les Landes semble avoir fortement contribué à éveiller son intérêt pour la nature, l’agriculture et la diversité des territoires et des activités humaines[2]. Devenu prêtre lorsque commence la Révolution, il adhère en 1791 à la Constitution Civile du Clergé comme curé de Favières (département de la Meurthe), puis abandonne l’état ecclésiastique en 1793 et se marie en 1794[3]. Il entre alors dans l’administration des départements de l’Est de la France récemment reconquis par les armées révolutionnaires, où il fréquente nombre de futurs notables du Directoire, du Consulat et de l’Empire.

En l’an VI (1798), il devient secrétaire général de l’administration centrale du département du Bas-Rhin. C’est alors qu’il s’attribue « une idée qui pourrait être mûrie, celle de consigner dans une espèce d’almanach à la fin de chaque année le résultat des matières géographiques, historiques et politiques sur le département, que la correspondance apporte chaque jour en détail ». Publié par l’imprimeur strasbourgeois Levrault sous la signature de Sébastien Bottin, l’Annuaire statistique du département du Bas-Rhin de l'an VII à l'an IX fait figure de premier annuaire statistique publié en France, pour une diffusion publique au-delà des archives administratives. Réelle initiative personnelle de Bottin ou résultat d’une commande plus ou moins explicite de l’administration d’alors, soucieuse d’asseoir l’unification de la nation sur la connaissance des terroirs et des populations qui la composent et des activités agricoles, industrielles et commerciales ? Le Directoire et le Consulat constituent, selon l’historien JeanClaude Perrot[4], un « âge d’or de la statistique régionale », marqué par l’action vigoureuse des ministres de l’Intérieur François de Neufchâteau (1797-1799), puis Jean-Antoine Chaptal (1800-1804), auprès des administrations pour collecter des données et stimuler l’économie des départements. Dans ce contexte, l’ouvrage de Sébastien Bottin fait figure d’exemple ; il est célébré par François de Neufchâteau dans les termes cités en exergue de cette note. Une circulaire signée de Lucien Bonaparte (1er Germinal An VIII – 2 mars 1800) enjoint aux préfets de fournir pour leur département des statistiques détaillées concernant la population, les ressources, le commerce, etc…, selon une méthodologie inspirée de celle de Bottin. Jean Antoine Chaptal ne cessera ensuite de citer les annuaires du Bas-Rhin et du Nord comme des réussites auprès des autres administrations départementales.

Auréolé de son travail sur le Bas-Rhin et sur le conseil de François de Neufchâteau, Sébastien Bottin est alors, en l’an IX (1802), appelé à seconder le nouveau préfet du Nord nommé à Douai[5], Christophe Dieudonné. Il poursuivra cette tâche, avec le titre de secrétaire général de la Préfecture, jusqu’à la chute de l’Empire, en 1815. A la mort de Christophe Dieudonné en 1805, il assure brièvement l’intérim, puis travaillera ensuite avec 4 autres préfets, sans toujours bénéficier de la même confiance que celle que lui avait témoignée Dieudonné. Durant ces treize années, la collecte d’informations et de données statistiques représente l’essentiel du travail de Sébastien Bottin. Au premier plan de ce travail, on trouve la Statistique du Département du Nord (3 volumes, 638, 553 et 577 pages) qui paraît en l’an XII (1804), sous la signature de Mr Dieudonné, préfet, chez Marlier, imprimeur de la Préfecture, à Douai. Le préfet y reconnaît la prépondérance du travail de Bottin dans le recueil des données utilisées pour dresser un tableau remarquablement précis et détaillé de la géographie, de la démographie, de l’organisation politique et de l’économie du Département à cette époque. Dès avant la parution de la Statistique, Sébastien Bottin publie sous son propre nom un Annuaire statistique du Nord pour l’an XI (1803) chez le même imprimeur (Marlier, Douai). C’est le premier d’une série de treize annuaires, dont le dernier sera publié en 1815[6]. Chacun de ces annuaires comporte une éphéméride détaillée des événements (météorologie, fêtes et cérémonies, etc…) survenus pendant l’année, une mise à jour des données concernant les communes et de l’annuaire des corps constitués (administration, justice, armée, enseignement, etc…). L’ensemble constitue une extraordinaire somme d’informations pour l’historien, qu’il s’agisse du climat, de la démographie et de la santé des populations, des ressources naturelles et agricoles auxquelles Sébastien Bottin semble porter un intérêt particulier, de la sociologie et de la vie politique locale7.

L’œuvre de Sébastien Bottin est emblématique de la frénésie de connaissance géographique, de dénombrement et de cartographie qui s’empare des élites de la société française à l’époque napoléonienne et au-delà, pendant tout le XIXe siècle. L’administration y a bien sûr une part prépondérante : outre le travail statistique qu’illustre Sébastien Bottin, l’époque est aussi celle de l’établissement du Cadastre Napoléonien, institué pour l’ensemble du territoire français par une loi de 1807. Mais, comme cela est bien montré par le travail de l’historienne Marie-Noëlle Bourguet[7], il y aurait un anachronisme à établir une césure trop précise entre les initiatives gouvernementales et celles, privées, des sociétés savantes où se côtoient les milieux économiques, universitaires et artistiques. Dans le Bas-Rhin déjà, Sébastien Bottin avait fréquenté la plus importante société savante strasbourgeoise ; à son arrivée dans le Nord, il s’insère rapidement dans la Société des Amateurs de Sciences et d’Arts qui se crée à Lille en 1802. Les statuts de la Société sont approuvés par le préfet du Nord Dieudonné, et le secrétaire général Bottin par un acte du 22 pluviôse an XI (11 février 1803) ; le préfet en est alors membre honoraire et Bottin membre correspondant en raison de sa résidence à Douai. Le transfert de la préfecture à Lille permet à Sébastien Bottin de devenir membre résidant, et l’un des plus actifs. En 1806, il en est élu président et officie à ce poste lors de la première séance publique qui se tient à la salle du Conclave le 13 août 1806. Après avoir quitté la présidence en 1807, il la retrouve en 1809 et l’exerce de façon quasi-continue jusqu’aux années troubles de la fin de l’Empire[8].

L’activité de Sébastien Bottin pendant cette petite dizaine d’année est confondante : en plus des discours imposés par son rôle de président lors des séances publiques, il intervient plus d’une vingtaine de fois par des lectures ou communications au cours des séances ordinaires. Il offre plusieurs fois à la Société la primeur des dénombrements de population ou des résultats économiques avant leur parution dans l’Annuaire statistique. Il se passionne pour l’agronomie et l’économie agricole, s’intéressant ainsi au déclin de la culture de l’orme, et à la croissance de celle de la pomme de terre, à la chicorée et l’endive cultivée alors dans les carrières de Lézennes, au chanvre et aux plantes tinctoriales (pastel) dont un renouveau de la production s’impose en raison du Blocus Continental. Il plaide pour une utilisation plus systématique de la gadoue (ou engrais flamand) produite par les villes de la région et produit une étude sur les eaux et boues thermales de Saint-Amand. L’histoire et l’archéologie locales sont aussi l’objet de nombre de ses travaux : recensement des tombes et monuments celtiques et gallo-romains, fouilles de tombes médiévales, histoire des fêtes locales, procès en sorcellerie à Lille en 1589, etc… Outre les notes reprises dans l’Annuaire statistique ou les cahiers publiés à la suite des séances publiques de la Société des Amateurs de Sciences et d’Arts, plusieurs des communications de Bottin ont fait l’objet de publications séparées toujours présentes dans les archives[9].

La Restauration ouvre pour Sébastien Bottin une période de disgrâce. Ecarté de la Préfecture du Nord lors de la première restauration en 1814, il retrouve brièvement son poste avec les Cent-Jours, est alors élu député à la Chambre des Cent-Jours. La fin de l’aventure napoléonienne lui vaut une révocation définitive de l’administration, sans pension. Il quitte alors Lille pour Paris, disparaît des Annales de la Société des Amateurs de Sciences et d’Arts. En 1818, à la mort de son ami Jean de la Tynna[10], il reprend la direction de l’Almanach du Commerce de Paris (fondé en 1797-98). En 1839, celui-ci devient l’Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du monde. A la mort de Sébastien Bottin, en 1853, l’affaire est déficitaire, criblée de dettes. Ses héritiers cèdent le titre à l’éditeur Didot, qui relance l’entreprise éditoriale et en fait le succès. Pendant ces années parisiennes, Sébastien Bottin, devenu homme d’affaires, continue de fréquenter assidûment les sociétés savantes, où il apparaît soucieux de rappeler son œuvre de « statisticien » et de revendiquer son rôle de pionnier dans ce domaine.

En 1929, la rue de Beaune, dans le 7e arrondissement de Paris, qui abritait le siège des Editions Didot-Bottin, fut rebaptisée rue Sébastien-Bottin. La même année, la rue accueille le siège des Editions Gallimard, ce qui assure sa célébrité après 1945 ; en 2011, à l’occasion du centenaire des Editions, la rue devint rue Gaston-Gallimard. Dans le journal le Monde parut alors, sous la plume de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, célèbre résistant, administrateur et historien, une tribune[11] dont le titre peut nous servir de conclusion : N’oublions pas Sébastien Bottin !

Claude Kergomard février 2019

[1] Voir par exemple A. Desrosières, La politique des grands nombres : Histoire de la raison statistique, ed. La Découverte, Paris, 1993, p. 46. L’auteur cite en particulier la phrase de F. de Neufchâteau reproduite en exergue de cette note.

[2] Les détails de la biographie de Sébastien Bottin sont tirés d’une notice biographique qu’il a lui-même rédigée en 1818 en vue d’une entrée à la Société Royale des Antiquaires de Paris, conservée à la bibliothèque municipale de Lille. Cette notice a fait l’objet d’une analyse détaillée par M. de Oliveira, Ma notice biographique jusqu’à mon arrivée à Paris, par Sébastien Bottin, Revue du Nord, 2003/1 n°349, pp. 163-182.

[3] Après le Concordat, Sébastien Bottin, sans doute soucieux de notabilité, a obtenu en 1806 la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’Eglise et de son mariage.

[4] Jean-Claude Perrot, l’âge d’or de la statistique régionale. An IV-1804. Annales historiques de la Révolution française, n°224, 1976, pp.215-276.

[5] Initialement sise à Douai, la préfecture du Nord fut transférée à Lille fin 1804.

[6] La Statistique du Nord et les Annuaires peuvent être bien entendu consultés à la bibliothèque de Lille. Les trois volumes de la Statistique sont consultables et téléchargeables sur le site Gallica de la BNF; les treize volumes de l’Annuaire sont disponibles sur le site de l’Université d’Oxford. Pour une analyse des contenus de la Statistique du Nord et des Annuaires dus à Sébastien Bottin, on lira avec intérêt l’article de Jean-Jacques Bridenne, Dieudonné, Bottin et les débuts de la statistique régionale, Revue du Nord, t. 46 n°182, 1964, pp. 371-383.

[7] Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Editions des Archives Contemporaines, Paris, 1988, 476 p.

[8] Tous les éléments de l’histoire de la Société des Amateurs de Sciences et d’Arts sous l’Empire sont relatés par Anatole de Norguet dans l’Histoire de la Société des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (1802-1860), une brochure de 297 pages, disponible sur le site Gallica de la BNF.

[9] Notice sur les eaux et boues thermales et minérales de Saint-Amand, Marlier imprimeur, Lille , 1805, 107 p.

Sur la culture de l’Orme dans le Département du Nord, Leleux imprimeur, Lille, 1806, 17 p.

Sur quelques monuments celtiques découverts dans le Département du Nord, Leleux imprimeur, Lille, 1813.

[10] Jean de la Tynna (vers 1756-1818) a dirigé l’Almanach du Commerce de Paris, fondé en 1798, jusqu’à sa mort. Il est aussi l’auteur d’un Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, qui fait référence pour les historiens du vieux Paris.

[11] Jean-Louis Crémieux-Brilhac, N’oublions pas Sébastien Bottin !, le Monde 11 août 2011. Notons que Jean-Louis Crémieux-Brilhac fut, à la Libération, l’un des fondateurs de l’INSEE et de la Documentation Française, deux institutions dont Sébastien Bottin peut être considéré comme le précurseur.