La Tête de cire

Une Tête en cire, du temps de Raphaël

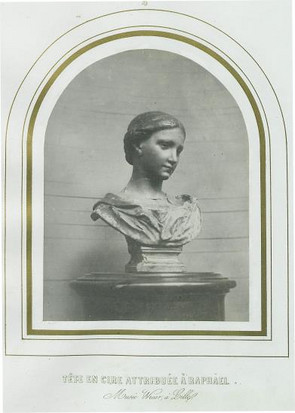

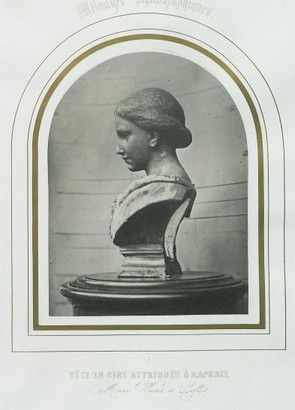

La toute première photo prise de la tête de cire en 1851 par le photographe Désiré Louis Blanquart Evrard

La Tête de cire, seule au monde ? Un Unicum ?

L’ « Expérience Raphaël » qui s’est tenue au Palais des Beaux-Arts du 18 octobre 2024 au 17 février 2025, a mis à l’honneur les dessins de Raphaël, trésors de la fameuse collection Wicar. Il convient d'y associer, tout au moins mentalement, la Tête de cire, une autre pièce de la collection, Wicar lui-même la qualifiant « du temps de Raphaël » ; et pourtant, elle est devenue le fleuron du musée de Lille entre 1870-1930. Avant de sombrer dans l’indifférence générale. De fait, en ce XXI° siècle, qui connaît encore la Tête de cire ou la Jeune fille de Lille, Das schöne Mädchen von Lille si convoitée par les Allemands, lors de la Première Guerre mondiale ?

Né à Lille en 1762, le chevalier Jean-Baptiste Wicar décède à Rome en 1834, au terme d‘une carrière italienne comblée, pendant près de 40 ans, au cours de laquelle il se forge une célébrité qui lui vaut une inhumation solennelle à Saint-Louis des Français (Rome). D’une part, peintre, il œuvre pour le pape, le clan des Bonaparte exilé en Italie, Lucien, Louis, Jérôme, Murat, Pauline Borghèse, bénéficie du soutien indéfectible du grand sculpteur Canova (1757-1822), et recueille quantité d’honneurs dont ceux liés à l'honorable académie de Saint-Luc à Rome et en tant que directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Naples. D’autre part, collectionneur de renom, il réussit à composer successivement trois remarquables collections de dessins, les deux premières, parcellaires, se trouvent de nos jours au British Museum à Londres et à l’Ashmolean Museum à Oxford, la dernière constituant la part importante du legs que Wicar accorde à la Société Royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille en 1834. Le musée dit Wicar prend ainsi forme à l’aide des quelque 1 200 dessins de la Renaissance italienne principalement (Raphaël, Michel-Ange, Pontormo…), du non moins exceptionnel bas-relief en marbre de Donatello, des statuettes en terre-cuite de Duquesnoy, du médaillon en terre-cuite représentant Savonarole...L’architecte de la ville, membre de la Société, Charles Benvignat (1805-1877), en qualité de conservateur du musée Wicar, « sacralise » la scé-nographie de la Tête «réputée de Raphaël » : il lui ménage une niche à fond dorée qui l’accompagnera du musée établi à l’hôtel de ville, place Rihour, en 1849, au nouveau Palais des Beaux-Arts en 1892, jusqu’au seuil de la première Guerre mondiale (1).

L’aura internationale du musée Wicar grandit. La gestion de la collection d’œuvres d'art mène la Société à la céder en nue-propriété à la ville de Lille, en 1865. Cependant, malgré le prestige de son fonds graphique, c’est la Tête de cire qui tient la vedette, « joyau du musée », plus d’un demi-siècle durant. Quel destin peu banal, pour une œuvre dont l’artiste, le modèle et la provenance sont inconnus.

À Lille, les huit caisses arrivées de Rome en 1835 sont ouvertes par les membres de la Société ; l’une d’entre elles offre la vue d’un buste de jeune fille en cire coloriée, enchâssé dans une draperie et un piédouche en terre cuite. Quoique dite du « temps de Raphaël » et quoique brisée au niveau du cou et des épaules, la magie de la Tête opère sur les membres de la Société, « nous restâmes tous stupéfaits d’admiration » se souvient Henry Bruneel en 1852 (2) [fig. 1]. Le nom de Raphaël s’impose, ne serait-ce qu’en référence à ses œuvres telle la Vierge à la chaise (Palais Pitti, Florence) ou à l’une des feuilles de la collection Wicar Portrait de jeune femme en buste, pointe d’argent (Pl. 469, Lille, PBA).

Perçue comme l’incarnation de la beauté idéale, la Tête semble rappeler les masques funéraires en cire de l’Antiquité ou la production des ciriers de la Renaissance florentine. En 1868, la restauration minutieuse de Jules Talrich (1826-1904), modeleur d’anatomie de la faculté de médecine à Paris, restitue la splendeur du buste que l’oeil expert de son « inventeur », Wicar, imaginait sans doute, malgré les brisures (3). De plus, le plâtre retiré des fentes accrédite l’exécution d’un moule en plâtre dans le but de réaliser les quatre copies en plâtre dont Wicar passe commande en 1833, un an avant sa disparition, au modeleur romain Giacomini (4). La restauration de Talrich achevée, la Tête charme Alexandre Dumas fils : « rapportée à Raphaël, moi je la crois de Vinci …cette tête est divine. Elle est le grand Tout en un petit volume car son expression donne l’image de la vie et la matière dont elle est faite donne la sensation de la mort ». Et, à Dumas de commander en 1869, une copie en cire à Henry Cros (1840-1907). L’attribution à Leonard de Vinci perdura ; le point d’orgue est atteint en 1914, André de Ponche-ville n’hésitant pas à dénommer la Tête « jeune sœur de la Joconde … (qui) émet son mystérieux rayonnement », quand Eugène Guillaume ose une photo montage des deux chefs-d’œuvre (5). Le vol de la Joconde au musée du Louvre, en 1911, et qui dura deux ans, avive la comparaison au profit de la « Lilloise ».

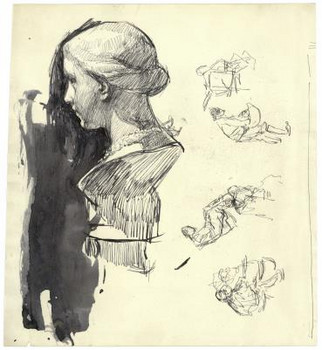

Difficilement concevable aujourd’hui, la fascination exercée par la Tête de cire, suscite une multitude de reproductions, plus ou moins précises, matériaux et formats différant, comme l’a montré la confrontation organisée le 18 octobre 2018 au PBA (Figure ci contre). La première copie apparaîtrait au musée de Berlin en 1882 (6) ; les plus connues sont celles d’Arbogast, Arrondell en France (7), Gurlitt en Allemagne ; d’autres figurent en bonne place aux États-Unis dans les musées de Boston, Chicago, ou en Grande Bretagne, au château de Windsor. Les ateliers de moulage du Louvre l’introduisent dans leur catalogue en 1908. La Tête de cire prend valeur de modèle et de référence pour les artistes et les amateurs. À titre d’exemple, les peintres Jean-Jacques Henner (1825-1905), un proche de Carolus Duran, et l’Espagnol Joaquin Sorolla (1863-1923), un ami de l’Américain Sargent détiennent une reproduction dans leur atelier. De surcroît, Sorolla approfondit le sujet en s’attelant à une élégante étude à la plume et lavis d’encre de chine de l’un des profils d’une Tête de cire non identifiée (ci dessous à gauche) qui diffère de son plâtre acquis (8).

John Singer Sargent (1856-1925), quant à lui, se rend au musée de Lille en 1877, accompagné de son maître, le Lillois Carolus Duran (1837-1917). De la confrontation directe, il livre une image sculpturale, vivante et intime des plus émouvantes et humaines de la Tête lilloise (ci-dessous au centre) : l’Étude d’un buste à Lille (huile sur bois. Collection privée) (9).

Cette fascination trouve une résonnance inédite chez un sculpteur lillois, plutôt célébré pour ses statuettes féminines, virevoltantes, en biscuit de Sèvres, dans le style Art nouveau. (10) Formé aux écoles académiques de Lille, Agathon Léonard (1841-1923) est l’élève d’Eugène Delaplanche (1836 – 1891) à l’école des Beaux-Arts de Paris. Néanmoins, les premières pièces d’Agathon font penser à la beauté idéalisée de la Tête de cire, une figure sans aucun doute familière à ses yeux. Il privilégie l’image de jeunes filles chastes, rêveuses pour incarner La vision de Faust (1888, Carlsberg Glyptotek, Copenhague), et surtout le Scapulaire (ci-dessous à droite), un buste en marbre exposé au Salon en 1891, (PBA, Lille) dont l’exquise douceur et l’harmonie des traits, le demi sourire, appuyé de l’imperceptible inclinaison de tête laissent deviner un monde intérieur qui l’apparente à la Tête de cire.

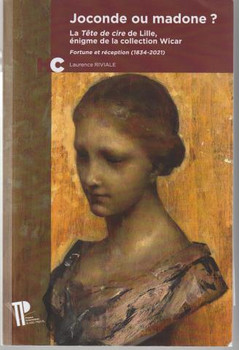

Les historiens de l’art ne cesseront de vouloir percer le mystère de la Tête de cire. La contribution de Laurence Riviale à ce sujet est déterminante ; elle s’est attachée à recenser et questionner la riche historiographie de la Jeune fille de Lille, dans un ouvrage précieux (11). L’indéniable qualité émotionnelle et technique du chef-d’œuvre lillois lui a permis de survivre aux aléas du temps, aux multiples déplacements de locaux et de salles d’exposition, aux modalités de conservation parfois aléatoires dont deux guerres, et de demeurer une œuvre inclassable, unique !

Annie de WAMBRECHIES

(1) Le conservateur Émile Théodore la cachera dans les sous-sols du musée pour éviter que les Allemands ne l’emportent à Berlin. Il la remplacera par une copie dans les salles.

(2) « Un Raphaël en cire », L’Illustration, journal universel, 27 mars, 1852, p. 208).

(3) Soit la draperie en terre cuite du XVIII° siècle existait déjà lorsque Wicar achète le buste, soit il l’aurait ajoutée après la réalisation du moulage de Giacomini, afin d’assurer la bonne présentation du buste et le protéger pour le voyage Rome-Lille.

(4) à titre de témoignage, pour la postérité de sa collection ? Ces quatre moulages ne sont pas localisés aujourd’hui. Laurence Riviale pense que l’un d’entre eux, à moins que ce ne soit le moule, aurait servi à l’exécution de la Tête en cire du musée Bode à Berlin.

(5) Poncheville, La Dépêche, Lille, 9 mars1914 ; Guillaume, Le Nord Illustré, 1 janvier 1914.

(6) Voir note 4.

(7) Les copies Arbogast en plâtre sont courantes dans la région de Lille. Le commerçant Chardon-Lemaire, établi au 69 rue Esquermoise à Lille, en vendait vers 1930. (cf. lettre d’ Émile Théodore, documentation du PBA).

(8) Le plâtre de Sorolla a les épaules dénudées probablement à la manière des 4 moulages de Giacomini, hypothèse de Laurence Riviale… alors que son dessin présente la version d’une autre Tête dotée d’un piédouche et d’un collier discret.

(9) L’Etude de Sargent est reproduite en couverture de l’imposant ouvrage de référence de Laurence Riviale édité en 2022 aux Presses Universitaires Blaise Pascal (Clermont-Ferrand).

(10). Le fameux surtout du Jeu de l’écharpe accorde au Lillois une médaille d’or et la Légion d’honneur à l’Exposition universelle de 1900.

(11). Voir note 9